2025年9月13日、東京外国語大学にて「ことばとまなびでつながるなかまの会」(こまつなの会)主催、日本語教育の夏フェス、2025が開催されました。こちらで横溝紳一郎先生との対談型講演に登壇しました。

実は、横溝先生のお名前を知ったのは、20年前です。わたしにとって、横溝先生は20年前からの心の恩師です。それは駆け出しのころ、この本を手に取ったことからでした。

「成長する日本語教師のための日本語教育ガイドブック」(2005年ひつじ書房)

わたしが日本語学校で教え始めた初期のころ、会社勤めの経験から「社員の育成は組織が計画的に行うもの、勤務年数や役割に応じて研修があるもの」と思っていました。それで、日本語教師の駆け出しの頃は「学校でそれなりに育成してもらえるのでは?」と期待していたのです。

ところが、予想とはちがっていました!授業のやり方も学生対応も手探りで、「だれも教えてくれない」と拗ねていたのです。聞けば教務の方に教えてはもらえましたが、それでも途方にくれる日々でした。そのころ、先生の著書「成長する日本語教師のための〜」に出会い、「自己研修型教師」(自発的に自己研修を行う姿勢)という概念を知りました。

それで、「自分で自分を研修して成長に導くことが大事だ」と気づいたのです。

この気づきが得られたことは幸運でした。この対談のお話をいただいたとき、「恐れ多すぎる、ムリムリー!」と腰がひけると同時に、「心の恩師にお会いしてみたくないの?機会を逃したら後悔するんじゃない?」という心の声が・・・。それで、勇気を出して対談をお引き受けしました。

対談講演では、はじめに横溝先生より、教師のことばがけについて考えるきっかけと、先生ご自身のことばがけについての取り組みを、交流分析のエゴグラムやトマス・ゴードンの教師学からの理論の枠組みをもとに先生ご自身のお話を伺うことができました。

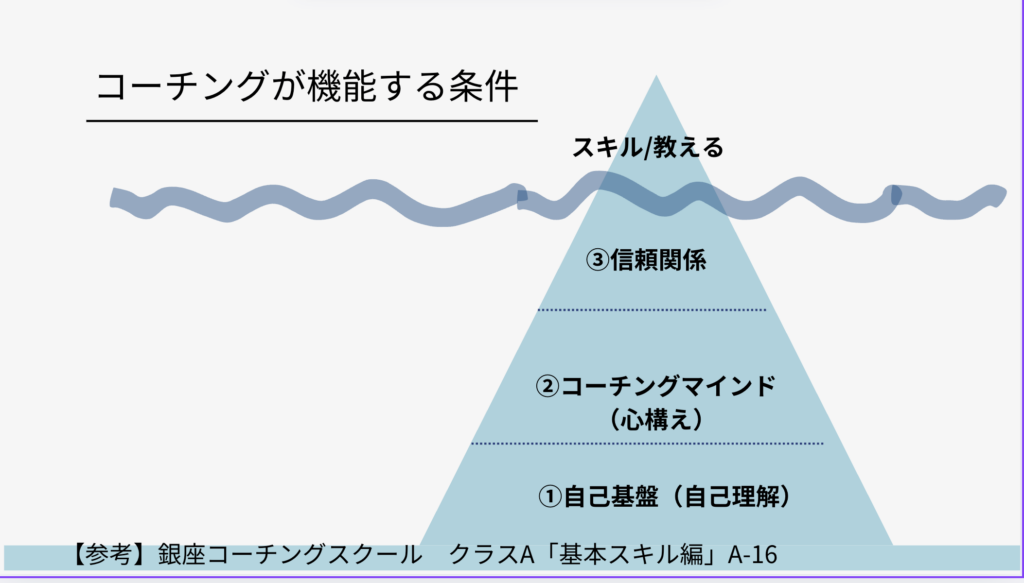

続いて吉田にバトンタッチ。最初にコーチングにおける関係性についてお話しし、コーチングが機能するためには、学習者との信頼関係、「相手の可能性を信じ、味方になる」心構え、そして教師の自己基盤(自己理解)が大切だという話をしました。

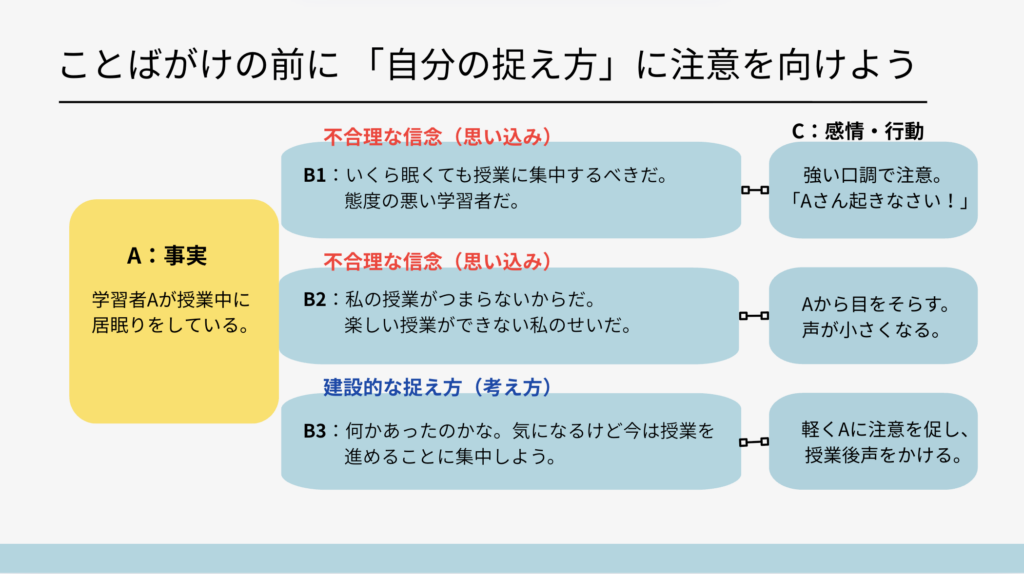

次に、「教師教師の自己基盤(自己理解)」のために、教師自身がある出来事への自分の捉え方を振り返ろうという話をしました。なぜかというと、起きた出来事は全く同じでも、それをどう捉えるかによって、行動・感情が変わるからです。学習者に対して、ことばがけをする上で、教師が自分自身の考え方の傾向やもとごとの捉え方を知っていることが大切です。教師からのことばがけは、なんであれ学習者に直接影響を与えるからです。

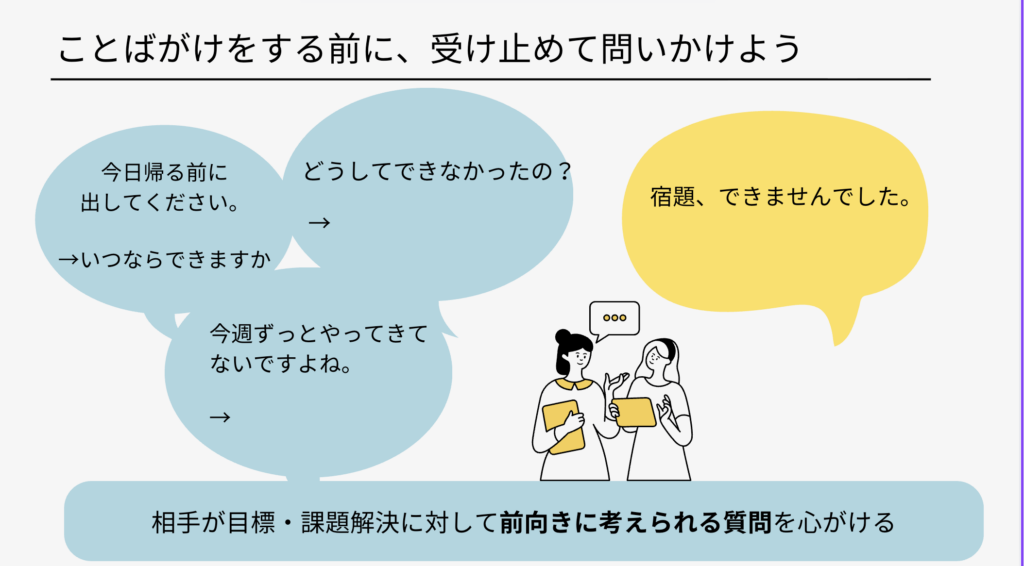

最後に、コーチングの質問(問いかけ)の仕方として、「ことばがけをする前に、受け止めて問いかけよう」という話をしました。コーチングの質問は、相手が思考・感情・経験・アイデアなどと言葉にすることで気づきを得るために行います。そのためには、相手が安心して話せるよう、相手が発した言葉を一旦受け止めて、前向きに考えられる質問を心がけようという話をしました。

対談では、「コーチングとメンタリングの違い」「いつも学習者を信頼することができますか」など、横溝先生から話題を提供していただきました。また、参加者の方からも「意欲が下がっている学習者に対する態度について」「コーチングの成功例は?」など質問をいただきました。

時間配分がうまく調整できず、結果的に横溝先生とのコラボトークの時間が短くなってしまいました。そのほか、反省点は多々ありますが、横溝先生はもちろん、コーディネートしてくださった石澤徹先生ほかスタッフの皆さま、参加者の皆様のおかけで、無事に終えることができました。